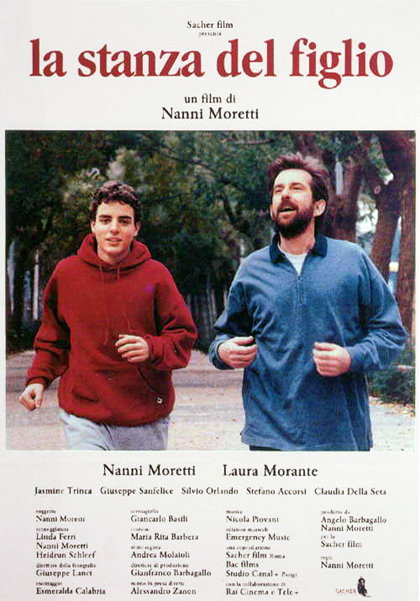

Regia: Nanni Moretti.

Regia: Nanni Moretti.

Sceneggiatura: Linda Ferri, Nanni Moretti, Heidrun Schleef.

Fotografia: Giuseppe Lanci.

Montaggio: Esmeralda Calabria.

Scenografia: Giancarlo Basili.

Musica: Nicola Piovani.

Costumi: Maria Rita Barberan.

Suono: Alessandro Zanon.

Interpreti e personaggi (alcuni): Nanni Moretti (Giovanni Sermonti, psicanalista), Laura Morante (Paola, moglie di Giovanni), Jasmine Trinca (Irene, la figlia), Giuseppe Sanfelice (Andrea, il figlio), Silvio Orlando (Oscar).

Produzione: Angelo Barbagallo, Nanni Moretti per Sacher film.

Distribuzione: Sacher.

Durata: 99′.

Origine: Italia, 2001.

“Perché si piange al cinema? Perché è l’unico posto dove il destino ci passa davanti e sconfigge il nostro cinismo”. Peppino Ortoleva [1].

“Io credo nelle persone. Però non credo nella maggioranza delle persone: Mi sa che mi troverò sempre a mio agio e d’accordo con una minoranza” da “Caro Diario”.

Di che cosa tratta il film:

Nella vita serena di una famiglia – padre psicanalista, madre piccola editrice, due figli liceali – si abbatte la tragedia: il figlio muore durante un’immersione subacquea. La perdita è immensa. L’unità familiare si incrina finché l’arrivo della lettera di una ragazza conosciuta dal figlio in un campeggio segna inizio del desiderio di affrontare la vita dopo il tragico accadimento. [2]

Nella vita serena di una famiglia – padre psicanalista, madre piccola editrice, due figli liceali – si abbatte la tragedia: il figlio muore durante un’immersione subacquea. La perdita è immensa. L’unità familiare si incrina finché l’arrivo della lettera di una ragazza conosciuta dal figlio in un campeggio segna inizio del desiderio di affrontare la vita dopo il tragico accadimento. [2]

È il primo film di Nanni Moretti dove non si parla di politica, dove non c’è né ironia né cattiveria, dove il narcisismo ostentato, da commedia all’italiana rivisitata [3], è lasciato cadere a terra.

Nella narrazione si susseguono fatti, tempo, accadimenti successivi che delimitano spazio e tempo di un ordine narrativo dove succede tutto in una superficie orizzontale, che non privilegia nessuna situazione e che descrive, senza sottolinearla, la indiscussa normalità di una vita di provincia.

Anche il magma primordiale dell’inconscio è trattato dallo psicanalista Giovanni Sermonti con interventi minimali tesi a ridurre ad una realtà possibile le ossessioni, le paranoie e le patologie che presentano i suoi pazienti. Anche perché i pazienti morettiani sono estremamente strumentali, una specie di catalogo, e perciò oggettivato, delle nevrosi dell’autore (bordeline, vittimismo, maniacalità, anaffettività) trasposte in comportamenti stereotipati di uomini e donne con sofferenze da manuale, quindi non più commedia (l’occhio del regista è troppo freddo), ma “ordine sospeso”, quasi in attesa della reificazione ultima, la morte, che, evangelicamente, arriverà tamquam fur (come un ladro).

In una vita ordinata, “in pace e sicura”, piomba la morte, come un caso, un “vizio assurdo”, un accadimento che mette in disordine un ordine da “fine della storia”, perché senza significato, senza crisi, senza senso di conquista, naturalmente sociale.

Finito il preambolo della vie en rose, sullo schermo arriva la morte “per acqua” [4]. Dopo qualche tempo sembra abbastanza facile accorgersi che la scena della scomparsa del figlio, vista in successive sequenze ellittiche e non in diretta, è la morte dei sogni giovanili, dell’autarchia mai abbandonata (“Io sono un autarchico”), è la coscienza dolorosa che, se il sole non spunta ad Occidente, non si può più andare al Lido di Ostia per vedere sorgere il sole (“Ecce Bombo”), questa è una realtà da nozione acquisita (o meglio con la quale convivere, da vedere per quella che è, non certo con possibilità di accettazione), non conquisteremo più il cielo.

I fatti minimalisti della vita che precede la vicenda della morte non possono reggere ad un mondo che ha stravolto l’atmosfera rosa della vita familiare e cittadina (la corsa mattutina, il bicchiere d’acqua al bar, il democratico ascolto di un presunto furto di un fossile a scuola da parte del figlio, lo spinello del ragazzo della figlia che viene collocato, con un sorriso tollerante, nella normalità).

In una scena si vede Giovanni che, la sera, assieme alla moglie, prima di addormentarsi, legge i racconti di Raymond Carver, il capostipite ed il maggior rappresentante della corrente narrativa minimalista americana [5], che racconta vicende di normalità vuota di sorprese, ambientate nella Los Angeles contemporanea, salvo poi a trasformarsi nella crudeltà più normale.

All’improvviso, come abbiamo detto, colpisce “la morte al lavoro”, come è il cinema [6], porta via un figlio; non c’è tempo di differire l’evento con una partita a scacchi con la “grande consolatrice” [7].

La morte distrugge anche i modi di definire ed elaborare il dolore propri della psicanalisi. Moretti (lo psicanalista Giovanni Sermonti) affronta l’impossibile cognizione del suo dolore, mentre il guaritore ferito, lo psicoterapeuta, poteva rispondere cautamente al dolore dei pazienti avvicinandosi a loro (ad esempio abbracciando il paziente che, in una crisi di aggressività durante una seduta, rompe gli oggetti presenti nello studio). Il cambiamento drammatico dei ruoli, o meglio l’uscita forzata dalla funzione terapeutica, porta il protagonista a fare un’esperienza reale di un dolore personale provocato da un evento esterno, un trauma [8].

La seconda parte del film potrebbe portare come sottotitolo “La fine dell’analisi” [9]. Di fronte ad un fatto venuto dall’esterno, traumatico, non c’è nessuna possibilità di elaborazione del lutto, la distruzione è totale, il tempo non ritorna, l’abisso è spalancato sul vuoto, sul nulla, sulla perdita. I grandi sistemi sopravvissuti nel Novecento, essenzialmente marxismo e psicoanalisi [10], a nulla possono, il nuovo secolo si apre di fronte alla realtà umana più specifica, più autentica e più dolorosa, il vuoto, l’assenza dell’altro, la finalità dell’analisi è confrontarsi con il vero lutto, con la mancanza reale, non con le fantasie infantili della perdita. Ma di fronte a questo evento non ha nulla da dire (Giovanni non può più continuare a dare agli altri, nelle sedute di psicoterapia, quello che non riesce a proporre per se stesso, smetterà di esercitare la professione), a nulla gli vale il suo tentativo di “muoversi” comunque, anche se a vuoto (il giro assurdo al luna park), né la rimozione riuscirà a produrre una realtà fantastica o illusoria (Giovanni non riesce a scrivere la parola “morto”, riferita al figlio, nella lettera inviata alla ragazza che Andrea aveva conosciuto al campeggio). Anche gli altri componenti della famiglia non riescono, con i modi che descrive la psicanalisi, a superare o ad elaborare il lutto, il periodo che dovrebbe dare diritto di cittadinanza alla perdita (la sorella nega istericamente l’evento della morte e la madre si proietta in un futuro improbabile: rintracciare la ragazza che si sarebbe innamorata del figlio, che può ancora parlarle di lui, che comunque avrebbe riguardato il tempo futuro del figlio).

La seconda parte del film potrebbe portare come sottotitolo “La fine dell’analisi” [9]. Di fronte ad un fatto venuto dall’esterno, traumatico, non c’è nessuna possibilità di elaborazione del lutto, la distruzione è totale, il tempo non ritorna, l’abisso è spalancato sul vuoto, sul nulla, sulla perdita. I grandi sistemi sopravvissuti nel Novecento, essenzialmente marxismo e psicoanalisi [10], a nulla possono, il nuovo secolo si apre di fronte alla realtà umana più specifica, più autentica e più dolorosa, il vuoto, l’assenza dell’altro, la finalità dell’analisi è confrontarsi con il vero lutto, con la mancanza reale, non con le fantasie infantili della perdita. Ma di fronte a questo evento non ha nulla da dire (Giovanni non può più continuare a dare agli altri, nelle sedute di psicoterapia, quello che non riesce a proporre per se stesso, smetterà di esercitare la professione), a nulla gli vale il suo tentativo di “muoversi” comunque, anche se a vuoto (il giro assurdo al luna park), né la rimozione riuscirà a produrre una realtà fantastica o illusoria (Giovanni non riesce a scrivere la parola “morto”, riferita al figlio, nella lettera inviata alla ragazza che Andrea aveva conosciuto al campeggio). Anche gli altri componenti della famiglia non riescono, con i modi che descrive la psicanalisi, a superare o ad elaborare il lutto, il periodo che dovrebbe dare diritto di cittadinanza alla perdita (la sorella nega istericamente l’evento della morte e la madre si proietta in un futuro improbabile: rintracciare la ragazza che si sarebbe innamorata del figlio, che può ancora parlarle di lui, che comunque avrebbe riguardato il tempo futuro del figlio).

La parte finale del film è un delicato e sofferente esodo verso una terra di confine, dove ancora “l’esperienza” non è stata fatta e dove chi è ancora vivo affronterà le “terre di mezzo” dell’esistenza in solitudine, quella necessaria distanza dagli altri che forse (il film non lo dice) potrà permettere l’amara conquista di un’esistenza piena di “compassione” [11] per sé, così da aprire la strada alla permeabilità dell’amore degli altri e per gli altri.

La parola d’ordine potrebbe essere “non mollare di fronte alla morte”, pensando che, dopo tutto ciò che è accaduto, tutto sarà uguale, ma certamente diverso, per l’attribuzione di giudizio dei personaggi nei confronti della vita che ritorna come prima, nelle immutabili sembianze della natura e dei suoi moti. La forza non sta forse in un aspetto interpretativo, in improbabili insights che non possono muovere l’immobilità della morte, ma nel vivere il dolore in senso leopardiano, con la coscienza che di fronte alla morte non possiamo che essere muti e le parole possono essere trovate soltanto nella solidarietà umana di fronte alla nostra condizione di mortali.

Così come per Leopardi “la grande poesia non sorge che sul coraggio della verità, su di una grande coscienza morale, sulla profonda partecipazione alla storia degli uomini” [12] la psicanalisi, per non morire col Novecento, secolo in cui è nata, dovrebbe uscire dagli studi degli psicoterapeuti ed entrare nella vita degli uomini e delle donne, di quelli che quotidianamente sperimentano la perdita e la morte, aiutare gli uomini e le donne che soffrono ad “accettare i sopravvissuti senza togliere gli occhi dal vuoto” [13], accettare cioè di rimanere in compagnia dei “vivi” senza allontanare i “morti” [14], in un continuo apprendimento di resistenza al tempo che avanza, assorbe e cancella. La nuova lezione potrebbe essere di stare accanto al dolore con la memoria.

L’ultima sequenza del film è brechtianamente illuminante sulla teoria del “caso e della necessità” [15] che regola la vita, di fronte alla quale soltanto una psicanalisi che abdichi ad una struttura interpretativa predefinita, universale, adattativa di ogni esistenza, per sfidare il dubbio e il vuoto della realtà attuale, ha speranza di uscire da un circolo vizioso di retorica, di potere culturale o di “onnipotenza da poltrona” [16].

Le immagini del finale del film sono definite da una camera car (cioè una carrellata, un movimento della macchina da presa prodotto da un carrello sul quale la cinepresa è fissata) che si identifica col punto di vista dei due ragazzi (la ragazzina che aveva scritto ad Andrea poco prima della sua morte e il suo nuovo ragazzo) che, oltrepassato a Ventimiglia il confine tra Italia e Francia, vanno a passare le vacanze sulla Costa Azzurra.

Giovanni, la madre di Andrea e la sorella, si avvicinano alle rive del mare, mente guardano l’autobus che si allontana, ognuno percorre un suo raggio di un’ipotetica circonferenza, sono insieme, ma ognuno di loro è solo, hanno accompagnato i ragazzi fino a Ventimiglia, ma non li hanno seguiti. Due gioventù in quel momento finiscono, quella dei ragazzi, che si allontanano sia dai loro reali genitori che dagli occasionali “protettori” per andare in un territorio sconosciuto e quella dei tre personaggi sopravvissuti alla morte dell’altro, che iniziano la mattina di una nuova giornata, un evento, un caso, un fatto, banalmente iscritto nella geometria del vuoto della perdita del figlio-fratello e punto di partenza che da una vita che continua (i due ragazzi sull’autobus) trae accompagnamento per il futuro della “Cosa” [17], senza politica, senza psicanalisi, ma in cerca di una nuova rigenerazione di entrambe che passa attraverso l’imprescindibile considerazione dell’individuo come persona soggetta, dal caso della condizione umana, ad essere deprivata della propria integrità di sentimenti e di emozioni.

[1] PEPPINO ORTOLEVA. “Diario della settimana”, n. 7, 1996.

[2] Raccontare la così detta trama di un film è sempre impresa sufficientemente ardua, perché il più delle volte l’immagine ha sue leggi che mal si adattano al linguaggio verbale. In questo caso, queste poche righe sono state liberamente tratte da “Segnocinema”, Segno speciale, tutti i film dell’anno, n.111/2001.

[3] La definizione dei film morettiani come rivisitazione moderna della classica commedia all’italiana degli anni ’50-’60 è del regista Mario Monicelli. In una trasmissione televisiva che risale a più di vent’anni fa Moretti litigò violentemente con Monicelli, rifiutando assolutamente la definizione del suo cinema in questi termini.

[4] Sebbene la morte di Andrea sia vista negli sguardi dei genitori, negli atti successivi all’evento, nei pensieri riportati dalla voce fuori campo e dal rifiuto del padre delle parole classicamente consolatrici del sacerdote durante la cerimonia funebre, è sottilmente preannunciata. Andrea morirà in mare durante un’immersione. Forse non è secondario che si tratti di una morte per acqua, nel ribaltamento della metafora psicanalitica dell’acqua come grembo materno, immagine della natura esterna che amplifica la situazione amniotica prenatale. Nel film c’è invece un ritorno alla paura del mare come elemento primordiale vissuto essenzialmente come portatore di morte (vedi, a tal proposito JEAN DELUMEAU La paura in Occidente. SEI, 1979, cap. 1).

[5] I racconti di Carver sono lo script letterario del film “America oggi” di Robert Altman, film collettivo che costruisce un andante narrativo tragico partendo da episodi di normalità quotidiana.

[6] La definizione dell’immagine filmica come “morte al lavoro” è di Jean Cocteau, che così voleva definire il film come fissazione del tempo nella sua assenza, della realtà in assenza della realtà. Di conseguenza l’immagine filmica, nello sforzo di fissare nella memoria ciò che passa nella realtà, non farebbe che confermare la caducità della permanenza della realtà sullo schermo.

[7] La definizione della morte come “grande consolatrice” è di Francesco Guccini, nella canzone “La locomotiva”.

[8] Corre l’obbligo di percorrere due analogie filmiche all’ultima opera di Nanni Moretti. La prima corrisponde ad un accostamento puramente esterno. Si tratta di “Gente comune” di Robert Redford. Il film tratta di un cambiamento familiare, una disgregazione dell’unione fra i coniugi, maturata dopo la morte del maggiore dei due figli, quello più amato, morto in un incidente di mare. La narrazione è tutta costruita sulla fatica dell’altro figlio a farsi riconoscere come legittimato ad esistere all’interno di una famiglia che ha avuto questo grande lutto e a liberarsi dal senso di colpa proiettato su di lui dalla madre, che non riesce in nessun modo a tenere dentro di sé la morte del figlio maggiore e finisce con l’abbandonare il marito e l’altro figlio per vivere in una solitudine impermeabile a qualsiasi altro sentimento che non sia di dolore offeso e risentito.

La seconda si riferisce al primo episodio di “Decalogo” di Krzysztof Kieslowski. In questo caso l’analogia è più complessa e meriterebbe un’analisi attenta. L’episodio ha come protagonista un professore universitario di Varsavia che vive in casa col figlio undicenne, che è una specie di mago del computer, col quale compete con persone adulte, vincendo tutte le sfide. Da un calcolo fatto con gli strumenti del computer il bambino si assicura che il ghiaccio di un laghetto sotto casa sia sufficientemente spesso da permettergli di pattinare. Invece una lastra ghiacciata cede e il ragazzo muore annegato nell’acqua gelida. La spiegazione della scienza ha fallito e Dio rimane soltanto come scarico di colpa per quanto è successo. Il laico Kieslowski riflette “religiosamente” sulla morte di Dio. Anche qui il caso della morte viene ad incrinare le sicurezze precedenti.

[9] Mutuo questo titolo dall’articolo di SERGIO BENVENUTO “La stanza del figlio” ovvero “L’analisi è finita” in www.psychomedia.it. Il saggio offre più di uno spunto di riflessione sullo stato attuale della pratica psicanalitica.

[10] Sulle analogie esistenti fra i due sistemi particolarmente chiarificante è la nota numero 11 del saggio di SERGIO BENVENUTO, che viene qui riportata nella sua integralità perché ricca di stimoli per una ulteriore indagine sui due grandi paradigmi novecenteschi: «L’annosa contrapposizione Marxismo versus Psicoanalisi – o Sociale versus Psicologico – si è dimostrata del tutto fasulla. Di fatto – come la biografia dello stesso Moretti dimostra – l’uomo e la donna moderni sono stati e sono ancora (direi: inscindibilmente) marxisti e freudiani . Il marxismo proponeva una spiegazione “internista” e “conflittualista” della sofferenza sociale, che faceva da pendant isomorfo all’“internismo” e “conflittualismo” freudiani. Il marxista dice “la miseria, lo scontento sociale, non vengono dall’esterno della società attuale – da crisi ambientali, dalla natura umana, dai meccanismi spontanei dello scambio sociale – ma sono un prodotto specifico dei conflitti di questo tipo di società”. Il malessere sociale, insomma, è del tutto endogeno al funzionamento di una società: il male non proviene da qualcosa a monte o a valle del sociale, ma dalla dinamica conflittuale di una specifica società. Le teorie di sinistra ci assicuravano che era la storia endogena alla nostra società a produrre il malessere sociale, il freudismo ci assicurava che era la nostra storia intima a produrre la nostra sofferenza psichica. Certo, nessuna delle due prospettive negava l’esistenza di fattori esterni nelle crisi, ma li considerava in fin dei conti non veramente determinanti nel generare la sofferenza».

[11] Uso la parola compassione nel suo significato etimologico di soffrire con, soffrire insieme.

[12] WALTER BINNI. La protesta di Leopardi. Sansoni 1973, pag. 167.

[13] TULLIO MASONI in “Adagio moderato, pianissimo” da “Cineforum”, n. 403/2001.

[14] Tutta l’opera di Primo Levi è caratterizzata da questa finalità di unire i vivi con i morti e di fare tutto questo per la non ripetizione in futuro di quanto è stato.

[15] Prendo a prestito questa espressione dal titolo del libro del biologo Jacques Monod, che tratta delle basi biologiche del processo evolutivo nelle specie animali.

[16] L’espressione “onnipotenza da poltrona” riferita a certi comportamenti psicoterapeutici è della psicanalista Carol Bebe Tarantelli.

[17] “La cosa” è il titolo del film documentario di Nanni Moretti, girato nelle sezioni del Partito Comunista Italiano alla vigilia della sua trasformazione in Partito Democratico della Sinistra, sotto la segreteria di Achille Ochetto. Il titolo è ripreso dal film di Carpenter.

1) Speciale “La stanza del figlio” di AA.VV. in “Cineforum” n. 403/2001.

2) Film di tendenza “La stanza del figlio” di AA.VV. in “Filmcritica” n. 514/2001.

3) Nanni Moretti, la voie grave di AA.VV. in “Cahiers du cinéma” n. 557/2001.

4) PAOLO D’AGOSTINI “L’ex ragazzo ha trovato il coraggio di essere uomo” in “La Repubblica” 3 Agosto 2001.

1) LUCA BANDIRALI Nanni Moretti. Tre anni vissuti pericolosamente, in www.cinema.it.

2) MAURIZIO G. DE BONIS La terribile semplicità della morte, in www.cinema.it.

3) VALERIA CHIARI La stanza del figlio, in filmup.

Psicologo psicoterapeuta SCRIPT Centro Psicologia Umanistica